| 證書編號 | CUWA-SKJJ-2020-309 |

| 被瀏覽次數(shù) | 93649 |

| 項目名稱 | 深圳市水源水主要藻類致嗅及相關對策研究 |

| 獎項等級 | 三等獎 |

| 主要完成單位 | |

| 主要完成人 | |

| 項目起止時間 | |

| 關鍵詞 | |

| 項目簡介 |

1.項目簡介

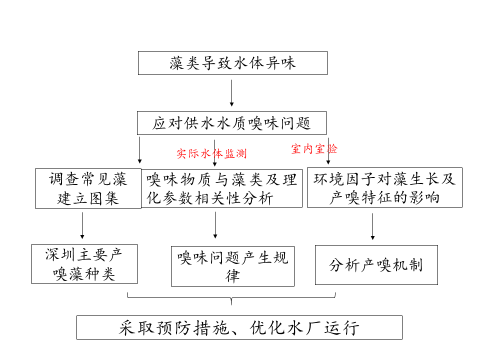

近年來,廣東省各流域水庫的營養(yǎng)水平呈上升趨勢,儲雪丹等(2016)在2014年10月和2015年1月對廣東省33座大型供水水庫進行調(diào)查顯示,除新豐江水庫和羅坑水庫處于貧營養(yǎng)狀態(tài)之外,其它水庫均處于中營養(yǎng)或富營養(yǎng)狀態(tài),而水體富營養(yǎng)化的加劇,往往伴隨著藍藻水華,同時引發(fā)嚴重的水體異味。2014年4月,由于藻類爆發(fā),西麗水庫產(chǎn)生嚴重的水體異味,為了應對供水的水質(zhì)嗅味問題,本課題通過對大涌水廠和東湖水廠的原水進行為期兩年的調(diào)查研究,觀測原水中Geosmin和2-MIB的季節(jié)動態(tài),同時結合各種理化因子的測定,采用SPSS 22.0統(tǒng)計分析手段分析環(huán)境因子變化對Geosmin和2-MIB季節(jié)動態(tài)的影響,探討引起大涌水廠和東湖水廠原水異味的主要環(huán)境因子;同時對引起原水異味問題的優(yōu)勢藻和常見藻種(顫藻、偽魚腥藻、長孢藻(原為魚腥藻))通過毛吸管分離法進行分離、純化、培養(yǎng),開展顫藻、偽魚腥藻、長孢藻在不同溫度、光照、氮濃度、磷濃度和pH值下的生長實驗,結合胞內(nèi)和胞外Geosmin和2-MIB的同步測定,研究3種產(chǎn)嗅藻的生長特性及其對不同環(huán)境因子的生理學響應,從而闡明產(chǎn)異味藍藻的生理學特性。本課題的開展有助于了解我國熱帶水體Geosmin和2-MIB的發(fā)生規(guī)律,為供水水體異味發(fā)生風險進行預警,同時闡明產(chǎn)異味藍藻的生理學特性,豐富我國水體產(chǎn)異味藍藻的研究資料,為供水水體去除異味提供重要的理論依據(jù),為供水水質(zhì)保障提供強有力的技術支撐。

發(fā)表論文4篇;編制《深圳市主要水源水常見淡水浮游藻類圖集》;完成技術報告1篇

2.項目主要技術內(nèi)容

2.1創(chuàng)新點

(1)該課題統(tǒng)計深圳市主要飲用水水源地的藻類種類(鑒定到屬),首次建立并完善深圳市主要常見藻類彩色圖集

(2)分析浮游藻類種類組成、數(shù)量分布及優(yōu)勢種的年變化規(guī)律;調(diào)查深圳市飲用水水源地主要產(chǎn)嗅藻的種類,并對產(chǎn)嗅藻分離、純化和擴大培養(yǎng)。實驗室模擬研究主要環(huán)境因子:溫度、光照、氮磷比和pH對產(chǎn)嗅藻的生長及產(chǎn)嗅情況的影響;根據(jù)深圳市主要飲用水水源地的實測數(shù)據(jù)和實驗室內(nèi)模擬數(shù)據(jù),以期為水質(zhì)保障提供基礎數(shù)據(jù),從而完善嗅味問題的應急處理技術。

(3)對深圳市水庫嗅味問題爆發(fā)規(guī)律的分析和總結

在時間上,每年3月份、4月份、5月份和6月份易發(fā)生飲用水嗅味問題,因此3-6月是嗅味問題發(fā)生的高風險時間段,可以在這個時間段提高嗅味風險等級,加強原水藻類和嗅味的監(jiān)測;在地點上,鐵崗水庫和西麗水庫中的藻易產(chǎn)生和釋放異味物質(zhì)。由室內(nèi)實驗發(fā)現(xiàn),在藻生長狀態(tài)較好時,異味物質(zhì)大部分存在于藻細胞內(nèi),因此在水廠處理工藝中,除去藻時盡量保持藻細胞的完整性,避免藻細胞內(nèi)的異味物質(zhì)釋放到水體中。

2.2應用情況

該課題通過對實際水體長期監(jiān)測及模擬致嗅藻的生長環(huán)境進行實驗室研究,其研究成果對預防藻類爆發(fā)及產(chǎn)生的嗅味問題有重要的參考價值,自2018年10月份以來該研究成果對指導集團水廠避免藻類爆發(fā)收到了很好的成效,保障了廣大用戶飲水安全。

2.3經(jīng)濟、社會效益情況

相關研究結果對于預測飲用水水源的嗅味問題,優(yōu)化水廠運行和采取應急處理措施具有重要的指導意義。

3.主要完成單位及完成人

主要完成單位:深圳市水務(集團)水質(zhì)監(jiān)測站。

主要完成人:劉波、張凌云、朱厚亞、趙莉、張德明、徐榮、喬素蘭、朱琴、劉嘉琪