摘要:在經濟高速發展和人口高度密集的太湖流域,部分區域水源依然面臨著水體富營養化、藍藻水華季節性暴發的水質問題。梳理了太湖流域高藻水源水質特征以及凈水工藝面臨的挑戰,從消毒副產物控制角度介紹了水廠多點加氯技術原理,從取水口預加氯、混凝池前加氯、砂濾池前加氯、炭濾池后加氯、出廠水補加氯各環節闡釋了多點加氯技術在水廠各工藝環節的凈水技術內涵。通過近10年長尺度的連續監測評估,驗證了多點加氯技術對含碳和含氮消毒副產物的協同控制效果,為采用太湖等湖庫型水源的水廠提供了可復制可參考的工藝方案。

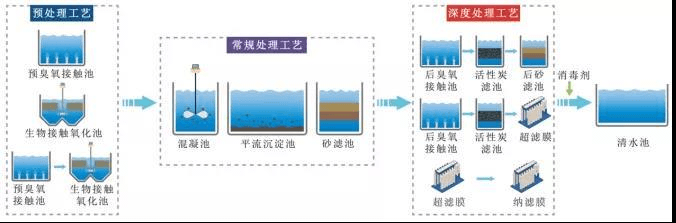

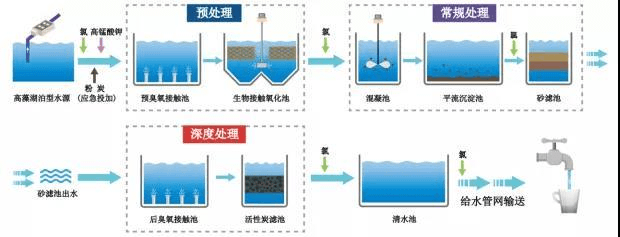

“十一五”期間國家開始啟動實施水體污染控制與治理科技重大專項(以下簡稱“水專項”),在太湖流域開展了從源頭到龍頭的飲用水安全保障關鍵技術研究與工程示范應用,形成了以“預處理-常規處理-深度處理”為代表的飲用水安全多級屏障凈水成套技術與工藝,太湖流域典型水廠凈水工藝流程如圖1所示。在正常高效運行情況下,以臭氧-生物活性炭為核心的飲用水安全多級屏障工藝在實現水質全面達標的同時,還能實現消毒副產物(DBPs)的協同削減,有效保障了出廠水質,支撐了太湖流域的飲用水安全保障能力整體提升。

01.高藻水質特征與水廠工藝挑戰

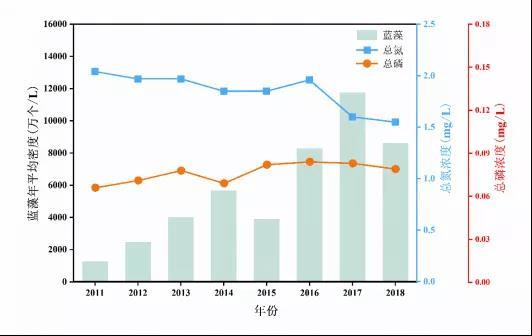

由于太湖流域外源營養鹽負荷居高不下、內源營養鹽負荷日益加重及氣象水文條件的變化,水體富營養化、藍藻水華頻繁暴發仍是現階段太湖流域最突出的水質問題之一 。根據2011年—2018年太湖健康報告(www.tba.gov.cn/slbthlyglj/sj/sj.html),太湖藍藻密度及總氮、總磷濃度變化趨勢如圖2所示。太湖總磷年平均濃度為0.066~0.084 mg/L,總氮年平均濃度為1.55~2.04 mg/L,藍藻年平均密度為(1277~11766)×104個/L,每年的6月—10月是太湖的高藻期,常出現藍藻水華暴發的現象,2017年太湖最大水華面積達到1403 km2。

太湖流域藻類密度高,由藻類代謝產物導致的嗅味問題也頻繁出現,如藻類生長代謝過程中產生的萜類嗅味物質2-甲基異莰醇(2-MIB)、土臭素(GSM)是引起無錫、蘇州飲用水土霉味的重要原因;藻類暴發后的腐爛期會產生濃度高達62331.8 ng/L的二甲基硫醚、12413.3 ng/L的二甲基三硫醚等硫醚類嗅味物質,這類嗅味物質的腥臭味是導致2007年無錫飲用水突發嗅味事件中的主要原因之一;上海金澤水庫每年5月—7月的腐敗味和土霉味則是萜類和硫醚類嗅味物質共同產生的復合型嗅味所致。

此外,太湖、青草沙水庫及金澤水庫等湖庫型水源中溶解性小分子有機物占比較高,在水廠消毒環節中消毒副產物的生成潛能也較高。面對上述水質問題,采用多級屏障工藝流程的水廠現階段仍面臨著以下挑戰:

①高藻期(藻類暴發)預氯化所需劑量過高

預氯化強化混凝除藻是目前太湖流域應用最廣泛的除藻技術。預氯化可以氧化破壞藻細胞結構,但同時也會與水中的有機物發生反應,生成鹵代副產物,這些物質具有致癌、致畸、致突變的作用。未經處理的原水有機物濃度相對較高,耗氯量也較大,相比于后氯化,高負荷預氯化對水質造成的負面影響更大。特別是應對高藻期藻類暴發的情況,采用預氯化時要求一次投加的劑量更高,會導致較高濃度的鹵代副產物生成。

②水處理工藝單元藻類滋生

高藻原水中有機物含量較高,預氯化后可能出現余氯不足的現象,導致部分藻類進入后續水處理工藝單元。而水處理構筑物大多是半封閉式,為藻類的生長繁殖提供了充足的光照和適宜的溫度條件,因此沉淀池和砂濾池常出現浮藻滋生的問題。砂濾池滋生的藻類還會加快濾層的堵塞,縮短過濾周期,影響水廠工藝單元的處理效能。

③出廠水消毒副產物濃度水平波動

臭氧-生物活性炭深度處理工藝在實際生產運行中,由于臭氧氧化并不能完全礦化大分子的消毒副產物前體物,水中部分大分子有機物(>100 ku)被氧化分解成小分子有機物(<10 ku),部分小分子有機物可穿透活性炭濾池,進而與后續含氯消毒劑反應,造成部分消毒副產物產率升高。針對南方高溫環境,生物活性炭濾池存在微型動物增殖和泄漏的風險,同時在生物活性炭濾池運行過程中產生的溶解性微生物代謝產物(SMPs)是一類重要的消毒副產物前體物,在工藝運行不穩定情況下SMPs釋放明顯。

通常情況下,水廠采取一次加氯消毒的方式,即在清水池一次性投加較大劑量的氯,使出廠水維持0.5~1.5mg/L的余氯來保證生物安全性。但在水中消毒副產物前體物(如臭氧氧化產生的小分子有機物、生物活性炭不穩定運行產生的SMPs等)含量依然較高的情況下,一次性投加較大劑量的氯會導致消毒副產物濃度迅速升高,進而造成出廠水中消毒副產物濃度水平的波動。

02.多點加氯技術原理

2.1 技術簡介

太湖流域水廠皆采用氯消毒方式,包括氯氣、液氯、次氯酸鈉等氯系消毒劑,特別是近些年,許多水廠采用次氯酸鈉替換氯氣或液氯消毒,如購買商用次氯酸鈉和使用次氯酸鈉發生器現場制備的方式,總之水廠的氯源充足且可實現自動投加。無論投加哪種氯系消毒劑,此處統稱“加氯”。

在水專項科技支撐下,針對臭氧-生物活性炭凈水工藝在高藻水處理中面臨的挑戰并充分利用水廠氯消毒的既有條件,提出了應對高藻湖庫型原水的多點協同加氯技術,以下簡稱“多點加氯”。多點加氯是指在保證出廠水微生物安全性的前提下,減少預氯化和后氯化的氯投加量,將氯進行分散多點投加,從而實現藻類和消毒副產物協同削減的處理工藝。

在藻類及其他微生物的控制層面,多點加氯根據水廠實際運行情況,在藻類滋生的各工藝段精準加氯來同步控藻及其他微生物,避免藻類生長旺盛引起藻源性嗅味,同時還可減輕各工藝單元的處理負荷。

在消毒副產物的控制層面,多點加氯能充分發揮常規/深度處理效能,實現消毒副產物前體物與消毒副產物的協同衰減,同時由于將氯分散在多點投加,清水池中的氯耗得以降低,低劑量消毒劑的投加也減少了消毒副產物的生成,進一步實現了消毒副產物的削減。

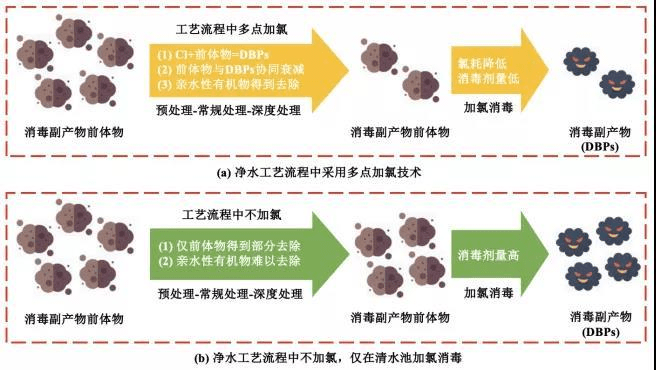

凈水工藝流程中采用多點加氯技術和僅在清水池加氯消毒兩種工藝對消毒副產物的控制原理比較見圖3。如圖3(b)所示,在凈水工藝流程中不加氯,僅在清水池一次加氯消毒的方式僅能去除部分消毒副產物前體物,一些親水性有機前體物則難以去除;而如圖3(a)所示,在凈水工藝流程中輔以多點加氯技術,一方面可以強化常規/深度工藝去除消毒副產物前體物,另一方面將原水中部分消毒副產物前體物(包括工藝流程中難以去除的親水性有機物)轉化為鹵代有機物,這些鹵代有機物與消毒副產物往往具有相似的結構和性質,此處統稱消毒副產物(DBPs),多點加氯環節中已生成的消毒副產物在水廠凈水工藝流程中也能得到一定的去除。

2.2 技術內涵

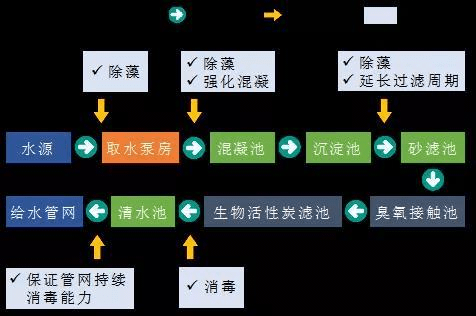

在綜合考慮高藻水源水質特征和水廠多級屏障凈水工藝不足的基礎上,結合高藻水源水廠實際生產運行工藝,歸納多點加氯技術工藝流程,如圖4所示。

對多點加氯的技術內涵闡述如下:

①取水口預加氯

取水口預加氯即預氯化,在取水泵房預加氯破壞藻細胞結構,降低原水中藻類密度,預氯化后的余氯也可在長距離輸水管道中與原水充分混合而削減部分藻類。特別是在高藻期,水廠各工藝段在較高負荷運轉時,通過預氯化除藻后可以減輕混凝及后續處理工藝的負荷。此外,預氯化過程中生成的消毒副產物也可在混凝、沉淀等工藝中得到一定的去除。

②混凝池前加氯

夏季原水中藻類數量增加、濁度明顯上升,通過在混凝池前少量加氯可以起到助凝和除藻的作用,降低沉淀池出水中藻類數量與濁度,保證砂濾池可在較長周期下平穩運行,從而減輕對炭濾池的負荷沖擊、延長活性炭的使用壽命,有效降低水廠的生產運行成本。

③砂濾池前加氯

由于高藻水的濁度具有堵塞和穿透砂濾池的特點,濾池內藻類的滋生會導致濾層水頭損失急劇增加、過濾周期明顯縮短。因此,在高藻期可根據砂濾池的運行效果,對砂濾池短時間、低濃度地加氯除藻,提高過濾效率,延長過濾周期,從而充分發揮砂濾池去除濁度的效能。

④炭濾池后加氯

炭濾池后加氯即水廠末端加氯消毒。在傳統的水處理工藝流程中,水廠末端耗氯量較高,需要一次性投加較大劑量的氯進行消毒。在多點加氯工藝中,因在各水處理工藝段實施了氯的分散投加,水中的耗氯量已大幅降低,此時后加氯消毒的投氯量大大減少,在保證飲用水微生物指標合格的前提下,減少了消毒副產物的生成。

⑤出廠水補加氯

為了保證管網水質余氯達標,當出廠水余氯不足時需在出廠前的吸水井補加氯,控制出廠水的余氯在0.7~1.0 mg/L,保障水廠出水的生物安全性。

總的來說,多點加氯的加氯點可設置在取水泵房(即預氯化)、混凝池前(低藻時可不加)、砂濾池前(低藻時可不加)、炭濾池后和出廠補加。多點加氯技術通過各工藝段出水的余氯量來確定加氯量,預氯化后余氯控制在0.05 mg/L左右,沉淀池、砂濾池出水余氯控制在0.05 mg/L以下,出廠水余氯控制在0.7~1.0 mg/L,加氯量需嚴格控制,避免過量加氯引起消毒副產物濃度升高。上述加氯參數為經驗參考值,具體水廠可根據各自工藝特點、原水和出水水質監測來更精準地調控加氯量。

03.多點加氯技術應用

W水廠原水取自太湖流域,原水藻類常年較高,屬于太湖流域典型的高藻湖庫型原水。在水專項科技支撐下,W水廠于2013年完成以臭氧-生物活性炭深度處理為核心的二期改造,處理規模為60×104m3/d,工藝流程:預處理(預臭氧接觸-生物接觸氧化)-常規處理(混凝-沉淀-砂濾)-深度處理(后臭氧-生物活性炭);并且,為提高應對高藻期藻類暴發的處理能力,W水廠在2014年應用了多點加氯技術,工藝流程如圖5所示。

3.2 工藝參數

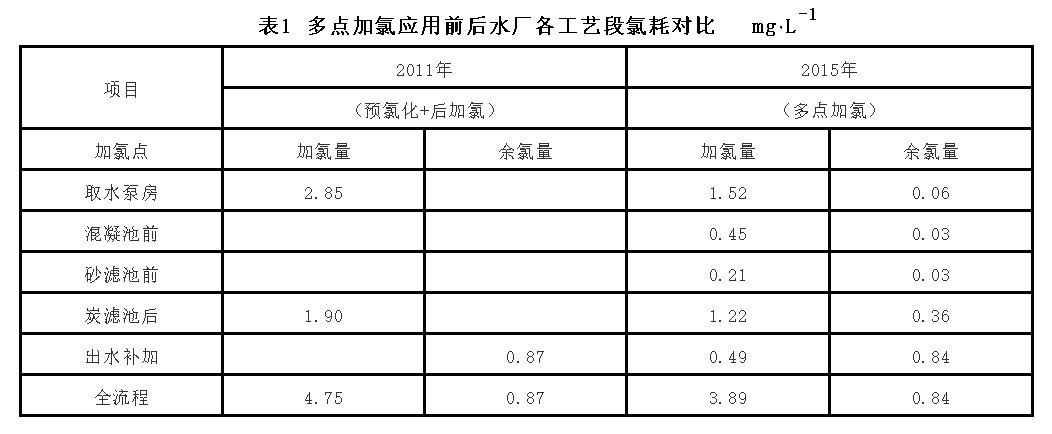

W水廠采用的多點加氯工藝參數:取水泵房預加氯0.5~2.0 mg/L進行除藻;混凝-沉淀前通過少量加氯(0.3~0.5 mg/L)助凝和除藻(低藻時可不加);砂濾前加氯約0.3 mg/L用于保護濾池免受污染(低藻時可不加);清水池加氯1.5~1.8 mg/L進行消毒,如余氯不足需在出廠前補加氯,使出廠水余氯維持在1.0 mg/L左右,保證出廠水進入給水管網具有持續消毒作用。W水廠在采用多點加氯技術前后各工藝段加氯量和余氯量的情況如表1所示。2015年W水廠的總耗氯量較2011年下降約20%,多點加氯的應用使得水廠氯耗大幅下降,有效降低了水廠生產運行成本。

3.3 應用效果

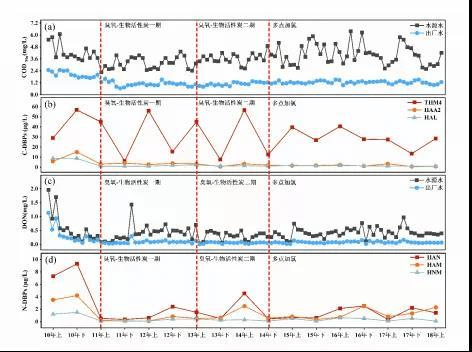

在W水廠實際生產運行中,多點加氯技術發揮著助凝、除藻、去嗅、消毒的效果,有力提高了凈水效果。在水專項科技支撐下,自2010年起連續多年對W水廠的耗氧量(CODMn)、溶解性有機物氮(DON)、含碳消毒副產物(C-DBPs)和含氮消毒副產物(N-DBPs)的濃度水平進行了監測。近10年來各項指標的變化趨勢如圖6所示。

圖6 2010年—2018年W水廠水源水COD及出廠水CODMn(a)、出廠水C-DBPs (b)、水源水及出廠水DON (c)、出廠水N-DBPs的濃度變化趨勢(d)

自2013年W水廠改造完成的以臭氧-生物活性炭為核心的多級屏障工藝,能有效應對原水中有機物濃度波動的情況,降低水中有機物和消毒副產物前體物含量,從而使得消毒后的出廠水中鹵乙酸(HAA)和鹵乙醛(HAL)的含量顯著下降。受水質波動及消毒劑量變化的影響,三鹵甲烷(THM)和鹵乙腈(HAN)的濃度水平波動較大,這可能因為臭氧將大分子有機物氧化成小分子有機物,這些小分子有機物在后續一次加氯消毒的過程中更傾向于生成化學勢較低的THM和HAN。

2014年末W水廠采用了多點加氯技術,在除藻的同時消耗了部分含碳、含氮消毒副產物前體物以及耗氯物質,有效減少了后續消毒的氯投加量。同時,由于多點加氯技術將原水中的部分有機前體物轉化為鹵代有機物,而水廠的處理工藝對已生成的消毒副產物有去除作用,從而進一步降低了出廠水消毒副產物濃度水平。最新研究也發現,在美國一些采用預氯化的飲用水廠中,預氯化產生消毒副產物和總有機鹵素(TOX)可在后續的水處理工藝(如活性炭濾池)得到去除,其中部分消毒副產物的去除率可達100%。因此,多點加氯技術通過充分發揮常規/深度處理工藝效能,減少了消毒副產物的生成并去除部分已生成的消毒副產物,從而有效削減了出廠水中消毒副產物的濃度,實現了含碳和含氮消毒副產物的協同控制。

總體而言,W水廠采用多點加氯技術以后,出廠水中4種三鹵甲烷(THM4)的總濃度水平下降38%,基本穩定控制在20μg/L左右,兩種鹵乙酸(HAA2)的總濃度水平下降26%,基本控制在8μg/L以下,三氯乙醛(TCAL)的濃度水平穩定在2μg/L以下,皆遠低于《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)以及《江蘇省城市自來水廠關鍵水質指標控制標準》(DB 32/T 3701—2019)和上海市《生活飲用水水質標準》(DB 31/T 1091—2018)中消毒副產物濃度限值。此外,HAN等含氮消毒副產物濃度水平也控制在3 μg/L以下,低于上海凈水技術學會最新團體標準《飲用水中N-二甲基亞硝胺、二氯乙腈、二溴乙腈水質標準》(T/SAWP 0001—2020)的限值要求。以上數據表明,多點加氯技術對THM、HAA等C-DBPs以及HAN等N-DBPs的控制效果穩定,避免了出廠水中部分消毒副產物濃度波動較大的問題,從而有效保障了出廠水中含碳和含氮消毒副產物的穩定達標。

04.結論

自水專項實施以來形成的“預處理-常規處理-深度處理”多級屏障協同凈化工藝有效應對了原水有機復合污染問題,多點加氯技術的耦合使用進一步保障了高藻期出廠水的水質穩定達標。多點加氯技術具有以下的特點:

①水質提升的有效性

從水廠處理效能的角度,多點加氯技術相較于傳統的一次加氯消毒工藝而言,強化了水廠在高藻期的應對能力,有效解決了藻類與微生物在后續各水處理單元滋生的問題,同時降低了在預氧化及消毒工藝中的氯劑量,削減了次生污染物(如消毒副產物)的生成,減少了出廠水消毒副產物的濃度波動,有效提升了出廠水質。

②工藝改造的簡捷性

從水廠工藝提質改造的角度,多點加氯技術可以充分利用現階段水廠大都采用氯消毒的既有條件,無需改變水廠現有工藝流程和增設水處理構筑物與大型設備,具有改造簡捷的優勢。同時加氯系統運行管理比較成熟,水處理人員操作熟練,多點加氯工藝還具有便于操作和實現自動化管理的優勢。

③面向未來的承接性

從未來水處理工藝發展的角度,多點加氯技術以較少的氯耗和簡捷的操作有效處理高藻水的同時,滿足了水廠化學藥劑減量化的發展需求,迎合了未來水處理工藝往簡單、綠色、自然方向發展的趨勢,在水廠實現從現狀工藝到未來工藝的轉變過程中可起到關鍵性的承接作用。

作者為同濟大學的周子翀、楊旭、肖融、張瑞華、楚文海和無錫市水務集團有限公司的袁君。