導讀

以常州市供水管網為例,通過人工取樣檢測水廠、補氯站、管網、二供采樣點的余氯濃度,從時間和空間角度對常州市供水管網余氯分布均勻性進行了初步評估。結果表明,水廠-補氯站兩級消毒方案改善了常州市政管網余氯濃度分布均勻性,應加強對冬夏兩季水質敏感點的監控。同時,應綜合考慮經濟因素,采用增設補氯點、改造管網、改變消毒方案等方式提高供水管網余氯分布時空均勻性。

00前言

氯消毒是水處理工藝中最常見的消毒方式,世界衛生組織規定飲用水中余氯濃度不得超過5 mg/L。美國聯邦標準沒有明確規定管網中余氯濃度,但有23個州對管網中最低余氯濃度有明確規定,其中19個州要求0.20 mg/L或更高的最低游離氯濃度。例如,賓夕法尼亞州在2018年規定管網中0.20 mg/L最低游離氯或總氯濃度。歐盟標準沒有明確規定管網中余氯濃度,但歐盟國家用戶末梢余氯濃度一般維持在較高水平,相比之下,英格蘭和威爾士地區水司一般將用戶末梢余氯濃度控制在較低水平,用戶末梢余氯值一般控制在1.00 mg/L以下。例如,泰晤士水司2018年出廠水余氯濃度1%百分位數(即1% ile)為0.29 mg/L,99% ile為0.94 mg/L;用戶末梢余氯濃度1% ile為0.18 mg/L,99% ile為0.86 mg/L。《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)規定:出廠水中余氯限值4 mg/L,出廠水余氯含量應不低于0.30 mg/L,管網末梢水不低于0.05 mg/L。例如,上海市2018年出廠水余氯控制在0.8~1. 0 mg/L,管網平均余氯濃度0.85 mg/L。

然而,是否應該采用氯消毒并在管網中保持剩余消毒劑一直是國際范圍討論的熱點,主要針對的就是在輸配過程產生消毒副產物以及余氯濃度過高影響口感這兩方面問題。有研究指出,管網平均余氯濃度較出廠水下降較少,但管網末梢余氯濃度較出廠水下降較多。為了確保管網末梢余氯濃度不低于0.05 mg/L,水司一般通過增加出廠水投氯量來保證管網末梢的余氯,隨著出廠水投氯量的增加,管網中消毒副產物的生成量也隨之增加,管網前端過量余氯也會產生氣味,增加用戶投訴。增設二次加氯點是解決傳統管網消毒控制難題的有效措施,目前加氯點的確定多基于經驗。

因此,合理選擇消毒工藝,精準加氯,提高供水管網中余氯分布的均勻性,嚴格控制消毒副產物,改善余氯帶來的口感問題,實現居民用水同網同質,這是供水管網管理需要解決的關鍵問題。本文通過人工取樣分析手段,從時間和空間角度對常州市供水管網余氯分布進行了深度剖析,能夠為精細消毒和精準加氯提供技術參考,從而實現管網余氯濃度平穩和管網末梢水質穩定達標。

01研究區域概況和研究方法

1.1 區域概況

研究區域供水面積757 km2,供水人口200余萬人,供水區域內有2座水廠,總供水能力110萬m3/d,水廠消毒劑均為次氯酸鈉。常州市供水管網總長度6 361.78 km,其中DN200(含)以上市政管道長度1 869.50 km,管道材質主要為鑄鐵管(球墨鑄鐵管、鑄鐵管)、塑料管(PVC、PE)、混凝土管(PCCP、混凝土)、鋼管,其所占比例分別為69.99%、19.39%、3.37%、7.24%,管齡為1~50年。

1.2 研究方法

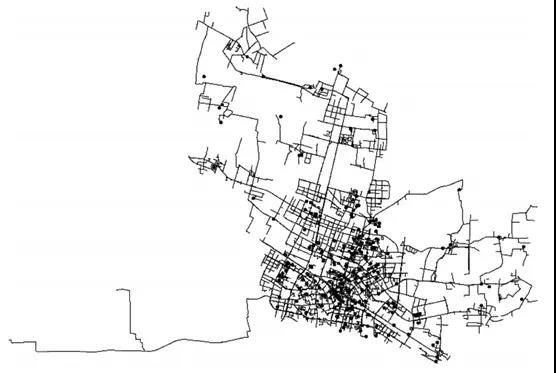

在研究區域內選取水質采樣點211個,具體位置(采樣點以黑點表示)如圖1所示。其中,水廠取樣點2個,中途補氯站取樣點5個,管網取樣點70個,二次供水取樣點134個。

圖1 水質采樣點分布

水廠取樣點位于水廠出水管上,中途補氯站取樣點位于補氯站出水管上,管網取樣點位于用戶附近市政管道的消火栓處(一般為小區入口),二次供水取樣點位于小區二次供水增壓設施出水處。取樣時間為2019年1-12月,檢測頻率為每月1次,取樣前放水2~3 min,每個采樣點連續采樣3次,取平均值作為檢測結果。余氯檢測儀器為美國HACH Pocketcolorimeter Ⅱ型便攜式余氯儀,檢測精度為0.01 mg/L。

02結果與分析

2.1 管網余氯總體情況

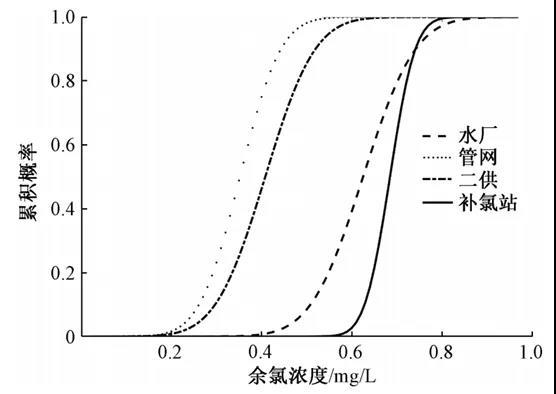

圖2為常州市供水管網的水廠、管網、補氯站、二供的余氯分布情況。常州市供水管網采用水廠-補氯站兩級消毒方案,控制出廠水余氯濃度以降低對水廠周邊用戶的影響,補氯站中途投氯以確保管網末梢余氯濃度達標。采樣結果顯示,出廠水余氯濃度0.50~0.80 mg/L,補氯站出水余氯濃度0.59~0.85 mg/L。圖2中補氯站曲線位于水廠右側,說明常州控制出廠水余氯水平低于補氯站,補氯站對提升管網余氯水平起到關鍵作用。采樣結果顯示,管網余氯濃度0.10~0.65 mg/L,二供余氯濃度0.11~0.61 mg/L,兩者濃度范圍相差較小,圖2中二供曲線位于管網右側,二供余氯水平略高于管網可能與采樣點位置有關,二供采樣點主要位于中心城區,且在補氯站供水范圍內,管網采樣點分布于全管網的市政管道上。

圖2 常州市供水管網余氯分布擬合曲線

如圖2所示,1%的常州出廠水取樣點余氯濃度小于0.50 mg/L,高于英國泰晤士水司出廠水1%ile的0.29 mg/L,99%的常州出廠水余氯濃度小于0.80 mg/L,低于英國泰晤士水司出廠水99% ile的0.94 mg/L,說明常州出廠水余氯濃度波動范圍較小,且出廠水余氯濃度主要集中在0.50~0.80 mg/L。

99%的常州管網余氯濃度小于0.52 mg/L,99%的常州二供余氯濃度小于0.60 mg/L,兩者均小于英國泰晤士水司末梢水99% ile的0.86 mg/L,說明常州供水管網整體余氯水平比英國低。1%的常州管網余氯濃度小于0.20 mg/L,1%的常州二供余氯濃度小于0.22 mg/L,兩者與美國19個州管網(含末梢)余氯最低濃度0.20 mg/L基本持平,考慮到常州管網小區內余氯的衰減,常州管網末梢余氯水平整體低于美國。

常州2019年出廠水余氯控制在0.50~0.80 mg/L,管網平均余氯濃度0.35 mg/L,上海2018年出廠水余氯控制在0.80~1.00 mg/L,管網平均余氯濃度0.85 mg/L,說明常州出廠水和管網整體余氯水平低于上海。上海和常州同屬于長江流域,位于上游的常州原水氨氮濃度低,采用游離氯消毒,位于下游的上海原水氨氮濃度高,采用化合氯消毒。由于化合氯比游離氯消毒效果更持久,且上海出廠水余氯水平高于常州,因此常州管網余氯水平整體低于上海。

2.2 溫度對管網余氯分布的影響

供水管網中余氯的消耗主要來自于水體耗氯和管壁耗氯,有研究數據表明,水體中氯的消耗與氯反應動力學、溫度、加氯點及投氯量等因素有關。溫度升高時,水中的細菌、微生物等繁殖速率會顯著加快,代謝產物增多,為保證消毒效果所需投氯量也會相應增加。

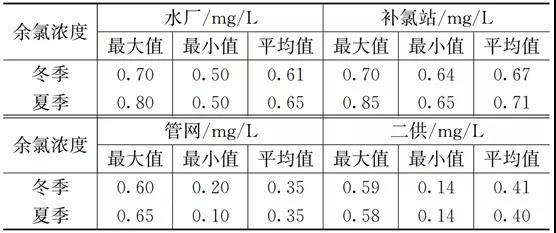

表1為冬夏兩季水廠、補氯站、管網、二供采樣點的數據統計結果。冬季1-3月,常州出廠水余氯濃度0.50~0.70 mg/L,管網余氯平均濃度0.35 mg/L;夏季7-9月,常州出廠水余氯濃度0.50~0.80 mg/L,管網余氯平均濃度0.35 mg/L。夏季出廠水余氯濃度雖然提高,但是冬夏兩季管網余氯平均濃度相同,而且,管網夏季最小值更低。

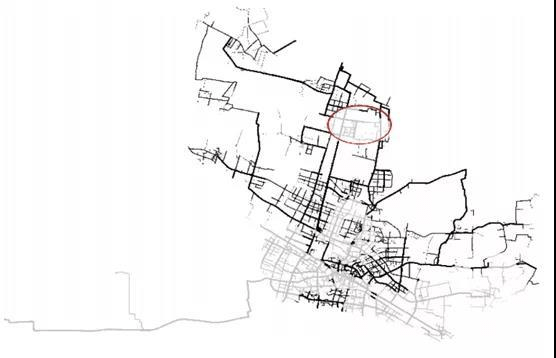

為了直觀顯示管網各管段中余氯濃度隨季節變化情況,根據冬季(1月)和夏季(8月)采樣點余氯濃度數據,在ArcGis中利用空間分析工具推算出每根管段的余氯濃度,并計算8月與1月余氯濃度的差值(見圖3),圖3中深色代表該管段8月余氯濃度比1月增加,淺色代表該管段8月余氯濃度比1月降低,管線粗細代表管徑大小,管線越粗代表管徑越大。

圖3 8月與1月的管網余氯濃度對比

相比于1月,8月管網余氯濃度變化率為-40%~100%,8月二供余氯濃度變化率為-51.72%~36.59%,余氯濃度變化率較大說明溫度對供水管網中余氯變化的影響明顯。季節變化會造成居民用水習慣、用水量的改變,從而影響管網局部區域水力條件,使得管網余氯變化率出現正負。管網余氯濃度變化幅度最大為100%,二供余氯濃度變化幅度最大為51.72%,管網的變化幅度更大,說明水廠和補氯站的余氯調控對市政管網的影響較大,對二供增壓后出水影響較小,可能是由于二供小區水箱的緩沖作用造成的。

常州主力水廠位于北部,出廠水由兩根輸水干管從北向南輸送。圖3中位于管網下游的南部管網顏色較淺,說明8月南部管網余氯水平低于1月,主要原因為南部管網水齡較長,且夏季余氯衰減快,南部管網為水質敏感區域,應重點監控或考慮在南部管網增設補氯點。

相比于1月,8月主力水廠周邊輸水干管余氯濃度下降(圖3圈中所示區域),主要原因是水廠周邊的鄉鎮用水量較小,節點水齡較長,夏季余氯衰減快,造成水廠周邊局部區域余氯濃度較低。圖3中管線粗細代表管徑大小,從圖3中可以看出,管線較細的配水支管顏色均較淺,說明夏季用戶末梢余氯濃度降低較多,為水司重點監控的水質敏感點。

2.3 水齡對管網余氯分布的影響

水齡越長管網余氯降低越多,大型管網局部區域水齡較長,為了滿足隨著時間推移末梢用水點余氯濃度最低要求,常規一次性投加大量氯的方法不利于余氯在管網范圍的均勻分布,設置合適的二次加氯點能夠改善余氯分布的均勻性。為了研究水齡對管網余氯分布的影響,利用EPANET對管網進行水力模擬,計算管網采樣點的水齡,水齡以水廠或補氯站為起點計算。由于二供采樣點位于水箱后,水力模擬無法計算二供采樣點的水齡,因此僅分析管網采樣點數據。

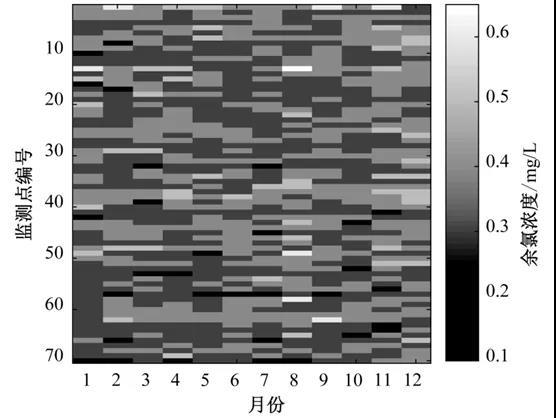

圖4縱坐標從上至下按照管網采樣點水齡升序排列,理論上,隨著水齡增加余氯濃度逐漸降低,每列色帶從上至下顏色應逐漸加深。對每月數據進行分析發現,圖4中每列色帶均無顯著顏色漸變,說明常州管網余氯空間分布不合理。圖4中,冬季1~3月黑色條紋出現12次,夏季7-9月黑色條紋出現7次,相比于其他季節出現低余氯的概率更高,因此應調整冬夏兩季消毒方案,并加強冬夏兩季管網水質的監控。以1月和8月為例,1月條紋顏色深的比例高,8月條紋顏色淺的比例高,說明8月管網整體余氯水平高于1月,這與夏季水廠和補氯站出水余氯濃度升高有關。

圖4 管網采樣點余氯濃度全年情況

對全年數據進行分析發現,圖4監測點編碼為1-40時,黑色條紋出現7次,監測點編碼41-70時,黑色條紋出現24次,說明水齡較大的管網點出現低余氯的概率更高,是水質風險敏感點。以監測點57和70為例,12個月中黑色條紋均出現5次,應將這兩個管網點列為水質重點監控點,或考慮改造局部管網(監測點57和70周圍)。

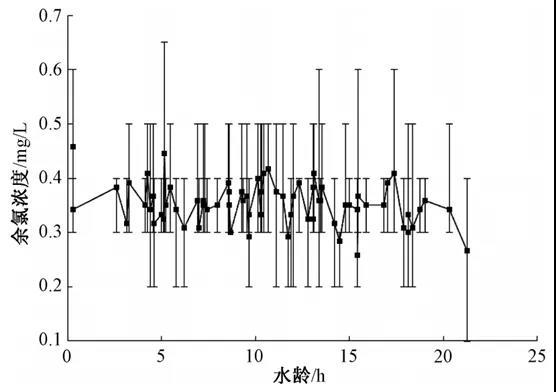

將管網采樣點按照水齡升序排列,計算每個采樣點12個月余氯濃度的均值和上下限,如圖5所示,管網采樣點平均水齡為10.59 h,水齡主要集中在2.59~19.03 h。從圖5可以看出,隨著水齡增加,各采樣點余氯濃度均值呈現波動變化,變化范圍基本在0.30~0.40 mg/L。補氯站下游節點水齡以補氯站為起點計算,增設補氯站降低了下游節點的水齡,提高了管網余氯濃度空間均勻性。

圖5 管網采樣點水齡分析

圖5中余氯濃度上下限與均值的差值波動較大,說明季節變化對某些管網節點余氯濃度的影響較大,造成管網節點余氯濃度時間均勻性不高,因此,常州應根據溫度變化進一步調整水廠和補氯站的加氯方案。

03結論

(1)常州市供水管網采用水廠-補氯站兩級消毒方案,控制出廠水余氯水平低于補氯站,改善了市政管網余氯濃度分布均勻性。

(2)冬夏兩季供水管網余氯濃度較低,應加強對冬夏兩季管網水質的監控,夏季應重點監控水齡較長的南部管網和水質敏感點。

(3)應綜合考慮經濟因素,采用增設補氯點、改造管網、改變消毒方案等方式,調控受季節性變化影響較大的節點、管網末梢節點的余氯濃度,提高供水管網余氯分布均勻性,保障末端水質達標。

作者:吳雪等

來源:給水排水